先日、こどものプログラミング教室を見学してきました。

タブレットから指示を出してロボットを動かします。

思うように動かないことも多く、試行錯誤の連続です。

でも、その過程こそが一番の学びだと感じました。

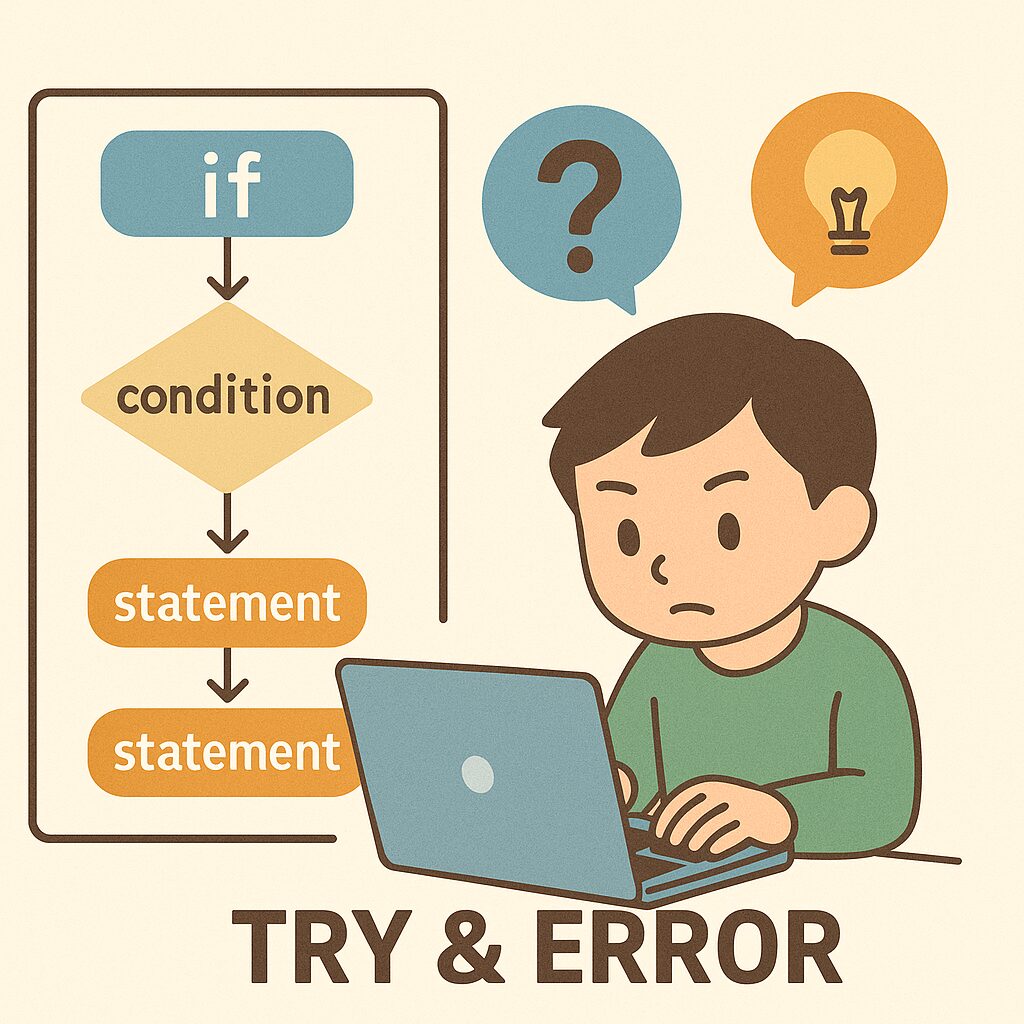

■ 試行錯誤の連続が成長を生む

プログラミングは、少しずつ修正して目標に近づいていく世界。

一度でうまくいくことはほとんどなく、失敗を重ねながら進んでいきます。

「なぜ動かないんだろう?」

「どこを変えたらうまくいくかな?」

そんな問いを繰り返すうちに、自然と考える力や粘り強さが育っていくのだと思います。

■ 条件制御の大切さ

プログラムの世界では、「条件」をしっかり管理することが大事です。

同じ条件で動かさなければ、どこを直したのか、何が原因なのかが分からなくなります。

条件をそろえた上で、少しずつ動作を変えて確認していく。

地道な作業ですが、これがトラブル解決や精度の高い成果につながります。

■ 一つずつ変えるという基本

プログラムを修正するときは、一度にたくさんの部分をいじらない。

一つだけ変えて、結果を確認して、また次へ。

この「一つずつ確かめる」という積み重ねが、確実な成長を支えているように見えました。

焦らず、順を追って進める姿勢は、どんな学びにも共通する基本ですね。

■ 観察する力を育てる

そして何より大切なのが「観察」。

どのポイントを変えればプログラムが完成するのかは、結果をよく観察することで見えてきます。

動き方や反応を注意深く見ることで、原因と結果のつながりが少しずつ分かっていく。

これは、プログラミングに限らず、人生のあらゆる場面でも役立つ力だと感じます。

■ トライ&エラーが教えてくれること

トライ&エラーを繰り返すうちに、子どもたちは「失敗=悪いこと」ではないと学びます。

むしろ、失敗こそが次の一歩のヒントになる。

その繰り返しの中で、根気・論理的思考・観察力が自然と育っていく。

プログラミングって、単にコードを書く技術ではなく、「考える力」を鍛えるトレーニングなんだなと改めて感じました。

コツコツと、少しずつ。

失敗しても前に進む、その姿がとても頼もしかったです。

コメント